诺贝尔生理学或医学奖与人类辅助生殖最亲密的一次接触发生在2010年,时年诺奖评审鉴于剑桥大学教授罗伯特·爱德华兹爵士 (试管婴儿之父) 在辅助生殖领域的杰出贡献 (创立了体外受精技术) 授予其诺贝尔生理学或医学奖。

罗伯特·爱德华兹 爵士

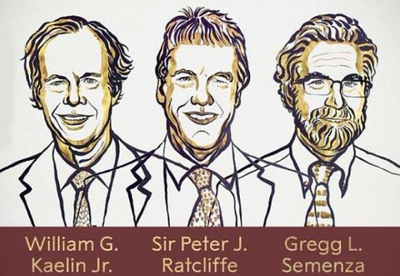

而在今年诺贝尔生理学或医学奖颁给了哈佛医学院的William G.Kaelin、牛津大学的Peter J.Ratcliffe以及约翰霍普金斯大学的Gregg L.Semenza,以表彰他们在阐明机体对低氧感知和适应低氧环境方面的贡献。

三位获奖者分别发现和阐明了低氧环境下机体如何通过稳定和调控低氧诱导因子HIF1蛋白进而增强促红细胞生成素、血管内皮生长因子等的产生来适应低氧环境 (如高原环境) 。

三位诺奖获得者

这三位科学家的发现和贡献为贫血治疗,肿瘤干预等提供了新的解决途径。然而,机体并非是在出生以后才获得的适应低氧的能力,在生命的起始阶段,机体已经拥有了这一能力。

这点首先在小鼠上得到了证实,有研究显示HIF1a蛋白贯穿分布于小鼠整个生命周期中,其不仅存在于小鼠卵裂期和囊胚期胚胎中,还存在于小鼠精子和卵母细胞。此外,研究者还发现小鼠早期胚胎在不同氧气浓度 (3%氧气浓度vs20%氧气浓度) 培养后,低氧诱导因子HIF调控的靶基因葡萄糖转运蛋白和血管内皮生长因子在低氧环境下表达显著增强。今年诺奖获得者之一的Semenza在其研究中表明HIF基因缺失会导致小鼠早期胚胎发育阻滞。

其次在低氧环境下,HIF1a蛋白能够在分子水平广泛参与调控糖酵解相关酶的表达,这有助于机体在胚胎阶段利用不同环境下的不同底物为自身发育获得必需能量。举例,胚胎在卵裂期所需能量主要由输卵管中的丙酮酸和乳酸提供,而胚胎在囊胚期所需能量则来源于宫腔液中的葡萄糖。

那么机体的低氧适应能力在人类身上是否也能得到印证呢,研究者为此进行了相应的实验室论证工作。

第一步,研究者收集了辅助生殖治疗中废弃的人类未成熟卵子,并随机分为两组、即低浓度氧气组和高浓度氧气组 (5%氧气浓度vs20%氧气浓度) 。

第二步,对两组实施体外成熟培养,之后进行卵胞质内单精子显微注射并继续体外培养。

第三步,研究两组卵子的体外成熟率、受精率以及胚胎卵裂率和优质胚胎率。

结果显示,低氧组的卵子体外成熟率和受精率要显著高于高氧组 (P<0.05),两组间的胚胎卵裂率和优质胚胎率比较差异无统计学意义 (P>0.05),由此证实低氧环境对于人类未成熟卵子的体外成熟有促进作用,能提高其体外成熟后的受精率,但对于胚胎卵裂率和优质胚胎率的影响效果不明确。

以上的论证还处在实验室阶段,故研究者进一步通过回顾性分析来论证低氧环境对体外受精-胚胎移植临床结局的影响。其分析了2015年到2017年在广东省某生殖医学中心采用常规方案或拮抗剂方案行IVF治疗并于受精后第3天移植的高龄患者的283个周期,按其培养环境不同分为低氧组 (120个周期、5%氧气浓度) 和常氧组 (163个周期、20%氧气浓度),比较两组间的正常受精率、卵裂率、可用胚胎率、优质胚胎率、临床妊娠率、种植率及早期流产率。

结果显示,低氧组的优质胚胎率显著高于常氧组 (P<0.05),而其它各指标的比较则显示无统计学差异 (P>0.05),即低氧环境对改善高龄患者的体外受精-胚胎移植临床结局的效果不明确。

当然上述分析仅参照了5%氧气浓度的临床效果,没有像小鼠实验那样选取3%氧气浓度来论证其临床效果,因此选取3%氧气浓度可以成为未来辅助生殖科学的研究方向之一。

综上所述,人类亦或哺乳动物从生命之初就已具备适应低氧环境的生存能力,而低氧环境对胚胎适应性发育的正面性影响,无论在实验室还是临床实践方向都得到了证实。

本文内容采编自业内专业研究和权威标准,东蕴医疗将持续为您提供辅助生殖领域的行业新知及研究成果(产品),感谢您的关注!

东蕴医疗科技(上海)有限公司,位于上海临港浦江国际科技城,建有研发实验室、自动化洁净生产区、产品质控区和独立冷链仓储,研发/生产各类优质辅助生殖医疗器械,诸如显微操作针、培养用油、卵裂胚培养液、囊胚培养液、精子卵子处理液、胚胎冷冻液及复苏液等。